Pour Moscovici (1984), la psychologie sociale trouve son unité et sa spécificité en se donnant comme objet d'étude la connaissance sociale et la communication sociale.

Moscovici a introduit le concept de RS sur la base de la notion de représentation collective, décrite plus tôt par Durkheim (1898).

Dans la perspective de Durkheim, les représentations collectives désignent des formes de pensée partagée par une société, qui orientent les conduites et définissent ce qui est conforme aux normes ou non ; des entités générales (mythes, légendes, religions) dont la stabilité semble tendre vers l'inertie. Durkheim, E. (1898). Représentations individuelles et représentations collectives. Revue de Métaphysique et de Morale, 6(3), 273-302.

« Or, quand nous avons dit ailleurs que les faits sociaux sont, en un sens, indépendants des individus et extérieurs aux consciences individuelles, nous n'avons fait qu'affirmer du règne social ce que nous venons d'établir à propos du règne psychique. La société a pour substrat l'ensemble des individus associés. (...)

« Qu'y a-t-il de surprenant à ce que les représentations collectives, produites par les actions et les réactions échangées entre les consciences élémentaires dont est faite la société, ne dérivent pas directement de ces dernières et, par suite, les débordent ? »

« Si l'on peut dire, à certains égards, que les représentations collectives sont extérieures aux consciences individuelles, c'est qu'elles ne dérivent pas des individus pris isolément, mais de leur concours; ce qui est bien différent ».

Le concept de représentation sociale tient davantage compte des caractéristiques des sociétés contemporaines, que ce soit au niveau de l'intensité et de la fluidité des échanges et des communications ou encore au niveau de la pluralité et de la mobilité sociale (Jodelet, 1989).

Pour Moscovici (1989), les représentations sociales se distinguent des représentations collectives selon trois points.

- Le premier est d'affirmer les origines multiples des représentations, à la fois dans le groupe et chez l'individu.

- Le deuxième est de reconnaître la mobilité des représentations, passant du social à l'individu ou de l'individu au social.

- Le troisième est de souligner l'importance de la communication afin que les connaissances et émotions des individus trouvent une place dans le social, et que le social se retrouve dans les cognitions et émotions des individus.

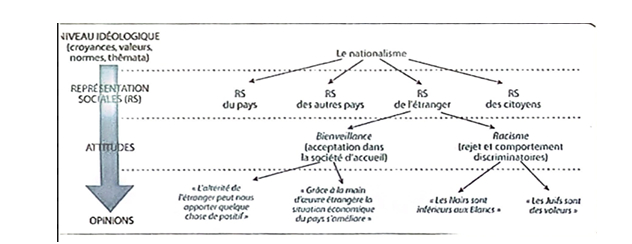

Pour Moscovici (1976) la représentation sociale est une instance qui :

- Se situe entre le concept et le percept ;

- Contribue à la formation des conduites et à l'orientation des connaissances sociales;

- Se caractérise par une focalisation sur une relation sociale et une pression à l'inférence (relations entre propositions) ;

- S'élabore dans les différentes modalités des communications ;

- Aboutit à des processus d'objectivation et de classification