Ce sont les médicaments utilisés pour traiter les maladies articulaires mécaniques comme l'arthrose et pour traiter les maladies articulaires inflammatoires : ex polyarthrite rhumatoïde, SPA etc… Ils comprennent plusieurs catégories: LES CLASSES THERAPEUTIQUES

Médicaments pour les maladies articulaires

Les différentes classes thérapeutiques

Traitements symptomatiques :

Antalgiques :

- Palier 1

- Palier 2

- Palier 3

Anti-inflammatoires :

- Anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)

- Anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes)

Traitement de fond :

- Traitements de fond chimiques classiques

- Traitements biologiques ou biothérapies

Les antalgiques

Les 3 principaux types de douleurs

1/ Douleur par excès de nociception (=douleur périphérique)

- Causée par excès de stimulation des récepteurs périphériques de la douleur (nocicepteurs)

- Message à point de départ périphérique: tissu ou organe (ici, l’articulation)

- Localisation précise. Intégrité des voies neurologiques entre périphérie et le SNC

- Ex: arthrose, PR…

2/ Douleur neuropathique

- Due à lésion(s) ou dysfonctionnement(s) du système nerveux,

- Que ce soit au niveau périphérique (nerfs) ou central (cerveau, moelle épinière)

- Caractéristiques :

- Sensations permanentes de brûlure ou de froid

- Décharges électriques ponctuelles

- Picotements, fourmillements ou engourdissements

- Localisation imprécise

3/ Douleur nociplastique (=douleur centralisée)

- Due à dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur, sans lésion identifiable

- Caractéristiques:

- Amplification de la douleur par le système nerveux central

- Réponse douloureuse à stimuli normalement non douloureux

- Ex: fibromyalgie, syndrome du côlon irritable, céphalées de tension1

Autre type de douleur

Douleurs psychogènes :

- Rôle essentiel du psychisme

- Somatisation, hypochondrie, stimulation...

- Point de départ = psychisme du malade

- Douleur "sine materia"

La mesure de la douleur

But : Évaluer l’intensité de la douleur à l’aide d’une réglette comportant deux faces : une face patient et une face soignant

Seuil de prescription antalgique :

Si cotation supérieure à 3/10: nécessite une thérapeutique antalgique adaptée.

Correspondance entre niveau d’EVA et intensité de douleur :

De 1 à 3 : douleur faible

De 3 à 5 : douleur modérée

De 5 à 7 : douleur intense

> 7 : douleur extrêmement intense

Classification OMS des antalgiques

A chaque niveau de douleur correspondent des antalgiques adaptés

3 paliers (ou niveaux), en fonction de la puissance antalgique

Palier 1: douleurs légères à modérées

Antalgiques non morphiniques

- Paracétamol, aspirine, AINS

Palier 2: douleurs modérées à intenses

Antalgiques morphiniques faibles (= opioïdes faibles)

- Codéine, associée à paracétamol

- Tramadol

Prescrits aussi en cas d’échec des antalgiques de palier 1

Palier 3: douleurs intenses à très intenses

Antalgiques morphiniques forts (= opioïdes forts)

- Morphine

- Fentanyl

Prescrits aussi en cas d’échec des antalgiques de palier 2

Exemples de médicaments antalgiques par classe

Palier 1: douleurs faibles

Paracétamol: Doliprane, Dafalgan, Efferalgan

Aspirine: Aspégic

Ibuprofène: Advil, Nurofen, Spédifen…

Palier 2: douleurs modérées

Paracétamol codéinés: Codoliprane, Dafalgan Codéine, Klipal

Tramadol: Topalgic, Contramal

Tramadol + Paracétamol: Ixprim

Palier 3: douleurs intenses

Morphine (produit de référence)

Skénan, Acti-skénan

Antalgiques de palier 1 : le paracétamol

Action

Effet antalgique (contre la douleur) action au niveau périphérique

Effet antipyrétique (contre la fièvre) action au niveau du système nerveux central

Indications

Traitement symptomatique de douleurs d'intensité légère à modérée

États fébriles

Utilisé seul ou en association avec d'autres principes actifs comme le tramadol pour traiter des douleurs plus intenses

Posologie : adaptée en fonction de l'intensité de la douleur: 500 mg à 1g par prise (adulte) Intervalle minimum entre les prises : 4 à 6 heures

Dose maximale : 3 g par jour

Ne pas dépasser les doses recommandées pour éviter tout risque de surdosage

Effets indésirables

Réactions allergiques (rares)

Troubles hématologiques (très rares)

Surdosage: peut engendrer une toxicité hépatique grave chez certains patients.

Donc respecter scrupuleusement les doses prescrites

L'aspirine

Actions pharmacologiques :

- Anti-inflammatoire

- Antipyrétique

- Antiagrégant plaquettaire

Indications et posologies :

- Douleurs d'intensité modérés avec ou sans composante inflammatoire

Contre-indications :

- Allergie à l'aspirine

- Maladies hémorragiques et risque d'hémorragie

- Ulcère gastro-duodénal et hémorragies digestives

- Grossesse au 3ème trimestre : toxicité foetale cardio-pulmonaire et rénale + allongement du temps du saignement de la mère et l'enfant

Effets indésirables :

- Troubles gastro-intestinaux : troubles digestifs bénins +++ (épi-gastralgies, nausées, douleur abdominale...), ulcères

Antalgiques de palier 2 : les opioïdes faibles

Codéine - Tramadol

Ce sont tous les deux des dérivés ou de structure proche de la morphine

Action antalgique centrale : (récepteurs morphiniques de l’encéphale)

Action moins importante que la morphine (affinité plus faible pour récepteurs)

Effets indésirables moins importants que la morphine

Souvent associés au paracétamol car permet de potentialiser les effets

Donc utilisation de doses moindres que si opoïdes faibles seuls

Indications thérapeutiques :

- Douleurs modérées à intenses

- Echec des antalgiques de palier 1

Ces antalgiques sont très souvent utilisés en rhumatologie

Correspondent au niveau de douleur rencontré en médecine de ville

Souvent utilisés associés à d’autres molécules afin d’utiliser des doses moins importantes de chacun d’entre eux

Exemple d’association thérapeutique courante :

1 antalgique de palier 2 : paracétamol + codéine + 1 AINS : exemple Voltarène + 1 myo-relaxant : exemple Thiocolchicoside

Précautions d’emploi

L’utilisation de la codéine peut entrainer une somnolence

Donc à prescrire plutôt au coucher si le patient travaille

Ne pas conduire

Ne pas boire d’alcool (potentialisation)

Attention si prise simultanée de médicaments psychotropes: potentialisation

Antalgiques de palier 3 : les opioïdes forts

Ce sont les antalgiques les plus puissants. Antalgiques centraux.

Ils agissent en se liant à des récepteurs encéphaliques spécifiques

Utilisés moins souvent en rhumatologie courante

Car effets indésirables très fréquents

Risque de dépression respiratoire

Prescrits seulement si les antalgiques de palier 1 ou 2 sont insuffisants

Après avoir essayé des associations thérapeutiques avec AINS

En rhumatologie, indication dans les névralgies hyperalgiques :

- Sciatiques hyperalgiques

- Cruralgies hyperalgiques

- Certaines névralgies cervico-brachiales

Cas particulier :

- Métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives

Les opioïdes forts : modes d'administration

La morphine se prend :

- Par voie orale (Acti-skénan)

Elle se présente sous différentes formes : comprimés, capsules, gouttes, sirop, suspension.

Dose adaptée en fonction de l’intensité de la douleur et de chaque situation

- Existent en patch (voie transcutanée) : Durogésic

- Si nécessaire, par voie injectable sous-cutanée

- Ou voie intraveineuse, avec beaucoup de précaution, dans les cas extrêmes (risque de dépression respiratoire)

Les opioïdes forts : effets indésirables

Très fréquents, certains sont bénins, d'autre sévères

Bénins :

- Nausées et vomissements

- Somnolence (surtout les 10 premiers jours)

- Constipation : elle est constante. Combattre son apparition par un régime riche en fibres et médicaments laxatifs

Sévères :

- Dépression respiratoire : n’apparait que si doses importantes Nécessite de mettre le patient sous oxygène, voire ventilation assistée ANTIDOTE : Naloxone

Tous les opioïdes forts sont des substances toxicomanogènes si employés au long cours: signifie qu’ils peuvent induire une pharmaco-dépendance

Signification : nécessité d’augmenter les doses pour une même efficacité

Apparition d’un syndrome de sevrage à l’arrêt du traitement

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

L'inflammation associe : "rougeur, chaleur, douleur et oedème"

Dans quelques situations et maladies, la réponse inflammatoire peut être exagérée et prolongée

Donc indications très larges en rhumatologie

AINS : définition et indications

Les AINS sont des médicaments symptomatologiques capables de s'opposer au processus inflammatoire, quelle qu'en soit la cause : mécanique, chimique, infectieuse et immunologique.

Les AINS appartiennent à plusieurs familles chimiques et ils se caractérisent par l'absence d'une structure chimique stéroïdienne.

Indications thérapeutiques

Etats inflammatoires aigus, ex : inflammation post traumatique

Etats inflammatoires chroniques, ex : maladies rhumatismales

AINS : effets positifs

Effet anti-inflammatoire : diminution

- De l'œdème

- De l'épanchement

- De la vasodilatation responsable de la rougeur

- Et de la chaleur locale

Effet antalgique :

- Diminution de la douleur

Ils ont également un effet antipyrétique :

- Lutte contre la fièvre

(Celle-ci est le plus souvent absente dans les maladies rhumatismales non infectieuses)

AINS : effets indésirables

Bien les connaître car permettent de comprendre les contre-indications

- Irritent la muqueuse gastrique

Peuvent entrainer brulures d’estomac, gastrite, ulcère gastro-duodénal

Hémorragie digestive

Contre-indiqués si antécédente de gastrite et d’ulcère gastro-duodénal

Leur prescription nécessite l’association à un anti-ulcéreux (IPP)

- Allongent le temps de saignement (anti-agrégant)

Contre-indiqués chez patients sous anti-coagulants

- Diminuent le flux sanguin rénal

Contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale

- Diminuent la motricité utérine

Risquent de prolongation de la gestation

De + toxicité fœtale

Contre-indiqués pendant la grossesse

Attention: les AINS diminuent l’efficacité des dispositifs intra-utérins

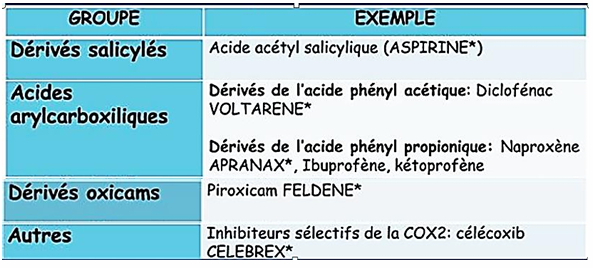

AINS : exemples par famille chimique

Les anti-inflammatoires stéroïdiens = A.I.S. = corticoïdes

Les surrénales sécrètent des corticoïdes naturels

Activité hormonale importante

- Gluco-corticoïdes : cortisol

- Minéralo-corticoïdes : aldostérone

- Précurseurs des hormones sexuelles

Action anti-inflammatoire faible

Les corticoïdes médicamenteux sont des molécules de synthèse dérivées des corticoïdes naturels, choisies pour avoir des effets hormonaux plus faibles et des effets anti-inflammatoires plus forts

Ils ont également un effet immuno-suppresseur

- Avantage pour traiter certaines maladies avec dérèglement immunitaire

- Inconvénient chez sujet fragiles : augmente risque infectieux

Médicaments corticoïdes

Ce sont des dérivés chimiques des corticoïdes physiologiques

On les appelle GLUCO-CORTICOÏDES DE SYNTHESE

Molécules « copiées » sur la cortisone naturelle, puis modifiées en laboratoire

PREDNISONE

PREDNISOLONE

BETAMETHAZONE

DEXAMETHAZONE

Voies d’administration :

- Voie orale (comprimés)

- Voie intra-veineuse

- Voie locale: suspension de corticoïdes : infiltrations locales

Corticoïdes par voie générale et locale

Spécialités voie orale :

- Prednisone : CORTANCYL

- Prednisolone : SULUPRED / HYDROCORTANCYL

Par voie locale (infiltration) :

- Prednisolone : HYDROCORTANCYL

- Bétaméthasone : CELESTENE CHRONODOSE / DIPROSTENE

Corticoïdes par voie générale : indications en rhumatologie

Indiqués dans les rhumatismes inflammatoires chroniques

Indiqués aussi dans les poussées inflammatoires des maladies dégénératives en cas d'échec des AINS

- Sciatiques

- Cruralgies

- Névralgies cervico-brachiales

- Poussées d'arthrose sévère

Corticoïdes par voie générale : principaux effets indésirables

Présents si traitement prolongé par voie générale

- Rétention hydro-sodée : risque d’hypertension artérielle

- Fuite urinaire de calcium : risque d’ostéoporose, nécrose de la tête fémorale

- Diminution de la tolérance au glucose : risque de diabète

- Augmentation du catabolisme protéique : risque d’amyotrophie, risque de rupture tendineuse

- Troubles neuro-psychiques : effet psycho-stimulant : insomnie Donc médicament à prendre le matin

- A NOTER : muqueuses digestives : effet moins toxique que les AINS

Corticoïdes par voie générale : contre-indications

- Etat infectieux non contrôlé

- Viroses évolutives : herpes, zona oculaires, hépatite A ou B

- Ulcères évolutifs

- Goutte

Précautions d'emploi :

- Hypertension artérielle

- Diabète

- Ostéoporose

- Glaucome

Corticoïdes par voie locale intra-articulaire

Définition :

- Ils font partie des corticoïdes de synthèse

- L'administration locale de corticoïdes : permet d'obtenir un effet anti-inflammatoire local en minimisant les effets secondaires généraux de la corticothérapie

Indications :

- Infiltrations articulaires : arthrose ou rhumatisme inflammatoire

- Infiltrations péri-articulaires : tendinites

- Infiltrations épidurales : sciatiques

Corticoïdes par voies locale intra-articulaire

Molécules utilisées

- DIPROSTENE : infiltrations des membres (suspension de prednisolone)

- HYDROCORTANCYL : infiltrations du rachis (solution de prednisolone)

Précautions emploi :

Risque d'arthrite infectieuse : Asepsie chirurgicale

- Lavage des mains : médecins

- Matériel à usage unique

- Désinfection de la zone de ponction

Effets indésirables

Très limités et rarement observés

Mais ... effet cumulatif au cours de la vie

Parfois risque de rupture tendineuse si nombreuses infiltrations

Inhibent la duplication cellulaire des cellules cartilagineuses...

Les traitements de fond en rhumatologie

Généralités

Les traitements de fond traitent la cause de l’inflammation articulaire.

Objectif : arrêter l’évolution de la maladie.

Pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, il s’agit de médicaments qui vont lutter contre le dysfonctionnement du système immunitaire.

Il existe aussi des traitements de fond pour d’autres maladies rhumatismales comme l’ostéoporose ou la goutte (absence de dérèglement immunitaire)

Certaines pathologies dégénératives comme l’arthrose, ou certaines arthropathies microcristallines n’ont pas de traitement de fond.

L’efficacité des traitements de fond est souvent tardive, et ne pourra être évaluée en général qu’après 3 mois d’utilisation.

Tous les traitements de fond présentent des effets indésirables qu’il faut connaître. Leur utilisation nécessite une surveillance clinique et biologique.

Traitements de fond dans les rhumatismes inflammatoires

Traitements de fond chimiques conventionnels

- Méthotrexate (Novatrex)

- Hydroxychloroquine (Plaquénil)

- Cyclophosphamide (Endoxan)

- Azathioprine (Imurel)

Traitements de fond biologiques = biothérapies (micro-immunothérapie)

Utilisés dans certains rhumatismes inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrites, lupus) en cas d’inefficacité ou d’efficacité insuffisante des traitements de fonds chimiques classiques (pas utilisés en première intention).

Efficacité remarquable sur l’inflammation articulaire.

Peuvent conduire à des rémissions spectaculaires, mais ne guérissent pas les rhumatismes inflammatoires.

Effet suspensif : la maladie réapparaît habituellement à l’arrêt du traitement.

Traitements de fond chimiques conventionnels

- Méthotrexate - MTX - (Novatrex)

Traitement de fond chimique le plus utilisé dans les rhumatismes inflammatoires depuis plus de 30 ans. Effet cytostatique (inhibe la division cellulaire) et un effet immunosuppresseur

Initialement développé comme anticancéreux.

Utilisé dans les rhumatismes inflammatoires à petites doses hebdomadaires

Efficacité retardée: au bout de 3 mois.

Peut être associé à d’autres traitements de fond, en particulier, aux biothérapies, ou à d’autres traitements de fond chimiques.

Surveillance par prises de sang mensuelles

- Toxicité sanguine (pancytopénie)

- Hépatique

- Rénale

- Hydroxychloroquine (Plaquénil)

Traitement de fond chimique qui se prend à raison de 1 ou 2 comprimés/j

Efficacité retardée: apparaît dans les 6 à 12 semaines.

Surveillance ophtalmologique nécessaire (rétinopathie, rare)

- Cyclophosphamide (Endoxan) et Azathioprine (Imurel)

Font aussi partie des immunosuppresseurs (diminuent l’activité du système immunitaire)

Utilisés quand les arthropathies sont associées à des atteintes d’organes sévères des maladies auto-immunes +++

Surveillance biologique régulière nécessaire: NFS, bilan hépatique et rénal

Les biothérapies : rhumatologie hospitalière

Ont révolutionné le traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques +++ comme la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthrites depuis les années 2000

Principe d'action

Médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants ou d'éléments prélevés sur des organismes vivants

Agissent de manière ciblée sur les mécanismes de l'inflammation responsables des symptômes des maladies rhumatismales

Principales classes de biothérapies

- Anti-TNF alpha = les premières biothérapies apparues

Bloquent l'action du TNF alpha, une protéine pro-inflammatoire

Ex: Etanercept (ENBREL®), Adalimumab (HUMIRA®)

- Autres biothérapies : agissent sur le système immunitaire à différents niveaux

Ex : Abatacept (ORENCIA®) : inhibe l'activation des lymphocytes T

Rituximab (MABTHERA®) : détruit certains lymphocytes B3

Tocilizumab (ROACTEMRA®) : bloque le récepteur de l'interleukine 6

Inhibiteurs de l'IL-12, l'IL-17A et de l'IL-23 (pour le rhumatisme psoriasique)

Biothérapies : indications et modes d'administration

Indications

Les biothérapies sont prescrites lorsque la maladie reste active malgré un traitement de fond classique bien conduit pendant 3 à 6 mois

Médicaments dits DE DEUXIEME INTENTION

Indiquées dans :

- La polyarthrite rhumatoïde

- Les spondylarthrites

- Le rhumatisme psoriasique

Modes d’administration

Ces traitements sont administrés :

- Par voie injectable sous-cutanée

- Perfusion intraveineuse

- Par voie orale pour les inhibiteurs des JAK (= une nouvelle classe)

Les biothérapies : points importants

Les biothérapies ont considérablement amélioré la prise en charge des rhumatismes inflammatoires, en offrant de nouvelles options thérapeutiques efficaces pour contrôler l'inflammation et ralentir l'évolution de ces maladies chroniques

Nécessitent une prescription hospitalière initiale par un rhumatologue

Médicaments coûteux dont les indications doivent être respectées

Bilan pré-thérapeutique nécessaire pour écarter les contre-indications, notamment infectieuses

Choix de la biothérapie se fait en fonction du profil du patient et de sa maladie

Surveillance médicale régulière obligatoire.

Le risque le plus important concerne les infections : surveiller apparition d’une fièvre

En cas d’apparition de la moindre fièvre, le traitement doit être interrompu

Médicaments pour les maladies osseuses

Traitement classique de l'ostéoporose

Les 2 maladies osseuse déminéralisantes : ostéoporose et l’ostéomalacie

Traitement médicamenteux classique : association de :

- Calcium et de Vitamine D

- En principe administrés en cas de carence. La carence en calcium dépend des apports alimentaires. La carence en vitamine D dépend essentiellement de l’exposition au soleil.

Comprimés ou sachets de calcium : Calcium, Orocal*, Fixical*, Calcidose*

Vitamine D :

- Soit forte dose espacée: 100 000 U.I sous forme d’ampoules buvables 100 000 UI 1 fois tous les 3 mois : UVEDOSE*, ZYMAD*, ou 50 000 U.I. tous les 2 mois : UVEDOSE* , ZYMAD*

- Soit petite dose quotidienne: 600 à 800 U.I. par jour: vitamine D3 CHOLECALCIFEROL : 3 à 4 gouttes par jour

Il existe des comprimés associant calcium et vitamine D: ex: Orocal Vit D3*, Calpéros D3*

Traitement de l'ostéoporose révère

Traitement spécifiques proposés si les résultats de la densitométrie osseuse montrent une ostéoporose importante voire sévère (fractures associées)

Les biphosphonates

Agissent en bloquant les cellules qui détruisent l'os (= ostéoclastes) luttant ainsi contre la déminéralisation.

Diminuent le risque de fractures vertébrales et de la hanche dues à l'ostéoporose.

- Alendronate (FOSAMAX*)

- Risedronate (ACTONEL*)

- Souvent associés à une supplémentation en vitamine D et en calcium pour optimiser leur efficacité.

- Action de longue durée. Selon la molécule, prise de bisphosphonate journalière, hebdomadaire ou mensuelle.

Médicaments pour les arthropathies micro-cristallines

Traitement de la crise de goutte

Les arthropathies microcristallines se caractérisent par des dépôts de microcristaux

- En intra-articulaire

- Ou dans les tissus péri-articulaires

- Pour la goutte, il s’agit de dépôts d’acide urique

Le traitement médicamenteux principal de la crise de goutte est :

- La colchicine (COLCHICINE*, ou COLCHIMAX*)

Extraite d’une plante, la colchique.

Agit en diminuant l’inflammation et en freinant aussi la production d’acide lactique, ce qui diminue l’acidité dans l’articulation (l’acidité favorise la précipitation des cristaux d’acide urique, point de départ de la crise de goutte)

Prise par voie orale (comprimés à 1 mg)

- On peut également utiliser les anti-inflammatoires non-stéroïdiens

Traitements au long cours

Les crises de goutte sont liées à la présence d’une quantité d’acide urique excessive dans le sang, c’est l’hyperuricémie

Traitement de l’hyperuricémie : les hypo-uricémiants

Objectif: faire revenir l’uricémie à la normale (si possible < 60 mg/litre), on fait alors disparaître les crises de goutte.

Molécule qui diminue la production d’acide urique :

- Le classique allopurinol = ZYLORIC*

Par voie orale sous forme de comprimés